Liebe Besuchenden des Münsteraner Museums, aufgrund von Baumaßnahmen kann es zurzeit zu Beeinträchtigungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis.

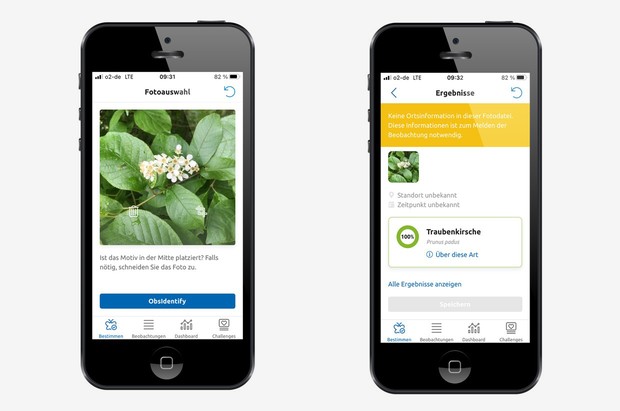

Mit der Bestimmungsfunktion der Naturbeobachtungs-App ObsIdentify lässt sich die heimische Artenvielfalt spielerisch erkunden.

BEENDET! Bioblitz 2023

Um an den Erfolgen von 2021 und 2022 anzuknüpfen, fanden 2023 erneut Bioblitze statt, an den alle Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland teilnehmen konnten. Die Aufrufe zu den Bioblitzen war ein voller Erfolg. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden.

Ziel ist es mit dem Fundmeldesystems von Observation.org und der Bestimmungs- und Melde-App ObsIdentify immer mehr Menschen zum Beobachten der heimischen Natur und Artenvielfalt sowie zum Melden Ihrer Beobachtungen für Grundlagenforschung und Naturschutz zu begeistern.

Die App ObsIdentify

Mit der automatischen Bestimmungsfunktion von ObsIdentify kann man auch ohne Artenkenntnisse ganz leicht Tiere, Pflanzen und Pilze bestimmen und für Forschung und Naturschutz melden. Benötigt wird hiefür lediglich ein Handy mit halbwegs guter Kamera.

Jetzt loslegen

So funktioniert's

1. App installieren (Hier klicken)

2. Account erstellen (Hier klicken)

3. Foto machen

4. Art bestimmen

5. Ergebnis speichern und Bioblitz gewinnen!

Hier geht es zum Download der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bioblitz (PDF, 1,1 MB)

Fragen & Antworten

Bioblitz

Ein Bioblitz ist eine Aktion, bei der in einem gewissen Zeitraum in einem festgelegten Gebiet so viele Arten wie möglich nachgewiesen werden sollen.

Beim Bioblitz versuchen Naturbegeisterte in ihren jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten in ganz Deutschland, so viel zu entdecken wie möglich.

Kooperation für die Forschung

Ein Bioblitz dient dazu, Spaß beim Beobachten der Natur zu entfachen, Menschen für die heimische Artenvielfalt zu begeistern und den Blick auf diese zu schulen. Man kann bekanntlich nur schützen, was man kennt.

Die bei den Bioblitzen erhobenen Funddaten sind eine wichtige Grundlage für die Forschung und den Naturschutz, stehen beispielsweise für die Erstellung von Roten Listen bedrohter Tier- und Pflanzenarten zur Verfügung. Über den eigenen Nutzer-Account kann man aber auch seine eigenen Beobachtungen und Kartierungen kostenlos verwalten und auf Dauer archivieren.

Die ehrenamtliche Erforschung der Natur ist enorm wichtig, denn ohne private Artenkennerinnen und Artenkenner wüssten wir praktisch nichts über die heimische Natur!

Zeitraum

Der Bioblitz der Landkreise und kreisfreien Städte läuft während des gesamten Jahres. Er startet am 1. Januar um 0:00 Uhr und endet am 31. Dezember um 23:59. Es zählen alle Arten, die in diesem Zeitraum gemeldet werden.

Gebiet

Es können Arten in ganz Deutschland gemeldet werden. Die Beobachtungen zählen dann beim Wettberwerb für den jeweiligen Landkreis oder die kreisfreie Stadt, wo sie gemacht wurden. Beobachterinnen und Beobachter können also in vielen Gebieten mitmachen und dabei nicht nur den eigenen Heimatkreis voranbringen.

Bitte beachten Sie alle naturschutzrechtlichen und forstrechtlichen Regelungen wie zum Beispiel, dass Naturschutzgebiete ohne Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde nur auf öffentlichen Wegen betreten werden dürfen.

Arten

Es können alle wildlebenden Tier-, Pilz- und Pflanzenarten, selbst einzellige, gemeldet werden. Bitte melden Sie keine Haus- oder Zootiere, Zimmer- oder Gartenpflanzen und erst recht keine Fotos von Menschen, auch nicht zum Spaß.

Meldungen

Die eigenen Beobachtungen für den Bioblitz können mit Hilfe der Apps ObsIdentify, ObsMapp, iObs, oder auf der Website gemeldet werden. Die Apps sind mit modernen Bilderkennungsfunktionen für Pflanzen und Tiere ausgestattet. Die gesammelten Funde werden anschließend von Fachleuten bestätigt oder auch mal korrigiert und stehen dann allen Nutzer:innen zur Verfügung.

Selbstverständlich sind alle Regelungen des Natur-, Arten- bzw. Tierschutzrechtes zu beachten. In begründeten Fällen können Ausnahmegenehmigungen bei den zuständigen Behörden beantragt werden.

Hohe Datenqualität durch Validierung der Fotos

Observation.org verfügt über ein einzigartiges Validierungssystem.

Über eine immer besser werdende Bestimmungsfunktion, die auf künstlicher Intelligenz basiert, wird sowohl innerhalb der Apps als auch über die Webseite eine automatische Bestimmung der Arten angeboten.

Die gemeldeten Fotos werden von Expertinnen und Experten zusätzlich geprüft und gegebenenfalls freigeschaltet. So entsteht ein Datenschatz, hoher wissenschaftlicher Qualität. Dieser steht dann für Grundlagenforschung und Naturschutz zur Verfügung, wie die Satzung der Trägerstiftung Observation International sowie Kooperationsverträge mit den Museen und Partnerinstitutionen regeln. Zu beachten ist dabei, dass nicht alle Arten sicher anhand von Fotos zu bestimmen sind. Für einige Artengruppen werden noch Expertinnen und Experten zum Validieren der Funde gesucht.

Nachhaltige Datensicherung für die Zukunft

Die Stiftung Observation International und das Museum Naturalis in den Niederlanden sowie das LWL-Museum für Naturkunde (für NRW) sichern die Daten dauerhaft und stellen Sie im Sinne des gemeinnützigen Stiftungszweckes zur Verfügung, sprich für Grundlagenforschung und Naturschutz. So stehen diese beispielsweise zur Erstellung Roter Listen oder etwa für Atlasprojekte zur Verfügung oder auch für die Naturschutzarbeit vor Ort. Sie fließen aber auch in internationale Auswertungen ein. Observation.org-Daten stellen zudem mittlerweile den drittgrößten Datensatz in der internationalen Biodiversitäts-Datenbank GBIF.

Partnern des Bioblitzes stehen selbstverständlich die Daten aus ihrem Gebiet ebenfalls für die oben genannten Zwecke zur Verfügung.

Information für Hobby-Ornitholog:innen

Vogelbeobachtungen werden durch die meisten "Ornis" in Deutschland sinnvollerweise über das Portal Ornitho.de gemeldet. Auf diese Weise kann der Dachverband Deutscher Avifaunisten die Daten direkt für seine Auswertungen nutzen. Wir möchten die Ornis bitten, daran festzuhalten. Wer seine Vogeldaten auch für den Bioblitz nutzen möchte, kann - technisch problemlos - seine Vogelbeobachtungen ab und an aus Ornitho importieren.

Downloadbereich

Sie nehmen am Bioblitz teil oder möchten uns vor Ort als Projektpartner:in unterstützen? Sie sind von der Presse? Hier bieten wir Ihnen einige Materialien zur Ankündigung und zum Download an.

Interessierte und Teilnehmende können sich verschiedenste Materialien zum Bioblitz 2023 herunterladen, die im Laufe des Jahres, nach und nach, hier hochgeladen werden. Nutzen Sie gerne die Textbausteine zwecks Ankündigung in der Presse, die wir Ihnen hier zur Verfügung stellen. Neben Texten stellen wir Ihnen hier auch Bild- und Werbematerial für die Ankündigung der Bioblitze zur Verfügung.

Wir laden Sie ein, als namhafter regionaler Partner vor Ort die Pressearbeit für den Bioblitz in Ihrem Kreis oder in Ihrer Stadt zu übernehmen. Wie viel Zeit und Energie darüber hinaus noch in das Projekt gesteckt wird, ist jedem Partner selbst überlassen.

Aufruf Flechten melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Flechten melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Oft findet man mehrere Flechten nebeneinander. Für die Fotobestimmung in ObsIdentify ist es wichtig, darauf zu achten, dass nur eine Flechte mittig im Bild platziert ist. Foto: Marie Mohr

- Die Gewöhnliche Leuchterflechte kommt in Mitteleuropa vergleichsweise häufig vor. Sie kann gut auf Rinde von freistehenden Laubbäumen, seltener auf Steinen beobachtet werden. Foto: Marie Mohr

- Die Hainbuchen-Kuchenflechte wächst insbesondere auf Bäumen mit glatter oder flachrissiger Rinde. Sie toleriert auch stärkerer Belastung durch Luftschadstoffe. Foto: Marie Mohr

- Die Olivgrüne Schwarznapfflechte findet sich sowohl in Wäldern als auch an freistehenden Laubbäumen und ist ziemlich häufig – wie hier auf dem Foto auf der Rinde eines Baumes in Mitten eines Wohngebiets. Foto: Marie Mohr

- Die Gewöhnliche Gelbflechte, Xanthoria parietina, oder auch Wand-Gelbflechte als Stickstoffzeiger symbolisiert eines der aktuellsten Umweltprobleme: Sie profitiert von erhöhten Stickstoffverbindungen in der Luft. Foto: Marie Mohr

Aufruf Zugvögel melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Zugvögel melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Die Goldregenpfeifer, auch liebevoll Goldis genannt, kann man gut am Wattenmeer beobachten, wenn im Frühling oder Herbst die großen Zugvogelschwärme eintreffen. Foto: Fabian Karwinkel

- Goldregenpfeifer lassen sich im dichten Schwarm fliegend oder bei der Nahrungssuche beobachten. Foto: Fabian Karwinkel

- Früher war der Kiebitz ein häufiger Wiesenvogel. Heute ist er aus vielen Agrarlandschaften verschwunden und gilt als stark gefährdet. Foto: Edgar Hengstmann

- In Deutschland sind Singdrosseln weit verbreitet und von März bis Ende Oktober am besten zu beobachten. Sie überwintern hauptsächlich in Südeuropa und Nordafrika, aber auch in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden. Foto: Jasper Temme

- Gleitaare sind Standvögel und vor allem in Südwesteuropa, sowie in weiten Gebieten Afrikas und Asiens verbreitet. Gelegentlich sind sie auch in Deutschland als Irrgäste zu beobachten wie dieser Gleitaar im Frühjahr 2022 auf Helgoland. Foto: Jasper Temme

Aufruf Pilze melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Pilze melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Mit seiner auffälligen Farbe ist der „Glückspilz“ einer der bekanntesten Giftpilze Foto: LWL/Mohr

- Der recht häufige Dunkelscheibige Fälbling wächst im Nadelwald, besonders bei Kiefern und Fichten. Man findet ihn aber auch Parks unter Nadelbäumen und Birken. Foto: Observation.org/Stühmer

- Die Fruchtkörper des Geschmückten Gürtelfußes sind hauptsächlich im Spätsommer zu finden. Foto: LWL/Mohr

- Die Haarschleierlinge sind eine sehr artenreiche Gattung. Ihr Name bezieht sich auf einen spinnwebartigen Schleier der zwischen Stiel und Hutrand in der Jugend gespannt ist. Foto: LWL/Mohr

- Die Herbst-Lorchel ist von Juli bis November an Weg- und Straßenrändern zu finden. Sie bevorzugt humose, feuchte Stellen mit Laub und kann im Unterholz von Wäldern wie auch in Gräben oder auf Wiesen wachsen. Foto: Observation.org/Kasprzak

- In Deutschland kommt der Pilz zerstreut mit lokalen Häufungen wie dem Bayerischen Wald vor. Größere Lücken finden sich am Niederrhein und im westlichen Niedersachsen. Bei Observation wurde er hauptsächlich in Skandinavien gemeldet. Karte: Observation/Esri

- Die Fruchtkörper erscheinen einzeln bis gesellig von Juli bis November meist in Moor- und feuchten Nadelwäldern. Achtung der verbreitete Täubling ist schwach giftig. Foto: LWL/Mohr

- Der Klebrige Hörnling (Calocera viscosa), auch Ziegenbart, Zwergerlfeuer oder Klebriges Schönhorn genannt, ist eine Pilzart aus der Familie der sogenannten Tränenpilzverwandten. Foto: LWL/Mohr

- Die Redewendung „schiesst es wie Pilze aus dem Boden" geht auf das schnelle Pilzwachstum in der Natur zurück, wenn milde Temperaturen und feuchte Luft das Wachstum begünstigen.Foto: LWL/Mohr

- Die Fruchtkörper haben meist einen bräunlichen Hut, weiße bis olivgelbliche Poren, eine helle Netzzeichnung am Stiel und weißes, nur sehr selten auf Druck oder bei Verletzung blauendes Fleisch; häufig lebt er mit Fichten in Symbiose. Foto: LWL/Mohr

- Diese Art kann man zum Beispiel mit dem Kirschroten Spei-Täubling (Russula emetica) oder dem Apfel-Täubling (Russula paludosa) verwechseln. Foto: LWL/Mohr

Aufruf Tagfalter melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Tagfalter melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Der Kleine Feuerfalter (Lycaena phlaeas) ist ein häufig anzutreffender r-Stratege, der in weiten Teilen der Nordhalbkugel vorkommt. Foto: Sophia Bucholz

- Der Kleine Feuerfalter (Lycaena phlaeas) lebt in den verschiedensten Lebensräumen, vor allem aber in offenen Strukturen wie Sandgruben, Binnendünen, Wegränder und Brachen. Foto: Marie Mohr

- Der gut bekannte Zitronenfalter (Gonepteryx rhamni) erreicht eine Lebensdauer von 12 Monaten und hat somit die höchste Lebenserwartung mitteleuropäischer Schmetterlinge. Foto: Sophia Buchholz

- Bevorzugte Biotope des Hochalpenwidderchens (Zygaena exulans) sind alpine Grasheiden und Geröllfluren. Hochalpenwidderchen gehören strenggenommen zwar nicht zu den Tagfaltern, sondern zu den Nachtfaltern, aber sie sind tagaktiv. Foto: Marie Mohr

Aufruf Heide melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Heide melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Besenheide ist der namensgebende Zwergstrauch, der in Heidelandschaften oft dominiert. Sie ist eine Pflanze der offenen, sauren und nährstoffarmen Sandböden, die aber auch in intakten Hochmooren heimisch ist. Foto: Marie Mohr

- Die Glockenheide bleibt kleiner als die Besenheide und bildet nicht deren dichte, zur Blütezeit prunkenden Bestände. Wie die Besenheide zählt die Glockenheide im lebenden Hochmoor zu den Bultpflanzen. Foto: Marie Mohr

- Der Idas-Bläuling- und Geißklee-Bläuling der Gattung Plebejus sind sehr schwer zu unterscheiden. Der Falter hier sitzt auf einer Besenheide (Calluna vulgaris). Foto: Timo Schlüter

- Nachtschwalben, oder auch Ziegenmelker genannt, bewohnen vor allem helle Kiefernwälder mit sandigem Boden, gerne in der Nähe von Moor- und Heideflächen. Diese Lebensräume entstehen oft nur durch spezielle Pflege. Foto: Timo Schlüter

Aufruf Spinnen melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Spinnen melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Die Vertreter dieser Gattung der Streckerspinnen (Tetragnatha spec.) zeichnen sich durch einen schlanken, lang gestreckten Körperbau aus. Die Beine sind typischerweise nach vorn und hinten ausgestreckt. Daher der Name Streckerspinnen. Foto: Marie Mohr

- Die Körperhaltung der Spinne aus der Familie der Krabbenspinnen (Thomisidae) erinnert an Krabben. Daher kann man sie auch in freier Natur gut erkennen. Foto: Marie Mohr

- Der Dunkle Sichelspringer (Evarcha arcuata) gehört zur Familie der Springspinnen (Salticidae). Foto: Marie Mohr

- Der Bunte Sichelspringer (Evarcha falcata) hält sich meist in niedrigeren Vegetationsschichten auf. Sie durstreift die Krautschicht auf der Suche nach Beute. Foto: Marie Mohr

- Die Schilfradspinne (Larinioides cornutus) webt ihr Netz zwischen stabileren Gräsern, an niedigen Büschen und im Schilf. Foto: Marie Mohr

- Die Listspinne (Pisaura mirabilis) hat zahlreiche Fressfeinde. Dazu zählen Wegwespen, Laubfrösche, Eidechsen und Vögel am Tag sowie Kröten, Spitzmäuse und Fledermäuse in der Nacht. Foto: Marie Mohr

- Eine männliche Listspinne (Pisaura mirabilis) erkennt man gut an den verdickten Pedipalpen. Das sind umgewandelte Extremitäten im Kopfbereich der Tiere, mit denen die männlichen Webspinnen bei der Fortpflanzung das Sperma übertragen. Foto: Marie Mohr

- Die Große Winkelspinne (Eratigena atrica) ist eine der größten hier heimischen Spinnenarten. Foto: Marie Mohr

- Die Gerandete Jagdspinne (Dolomedes fimbriatus) ist eine auffällige und große Art. Sie lebt am Ufer von stehenden oder langsam fließenden Gewässern und kommt in Hochmooren, Feuchtwiesen, Bruchwäldern und Gärten. Foto: Marie Mohr

Aufruf Insekten melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Insekten melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Die Populationen des Trauermantels sind insbesondere in Mitteleuropa stark rückläufig. Foto: Timo Schlüter

- Der Trauermantel wird heute in vielen Teilen Europas als mehr oder weniger stark gefährdet eingestuft. Foto: Timo Schlüter

- Die Lederwanze, auch Große Randwanze oder Saumwanze genannt, gehört zur Familie der Randwanzen (Coreidae). Foto: Timo Schlüter

- Die Kleine Moosjungfer ist eine typische Art der Moorgewässer. Foto: Timo Schlüter

Aufruf Amphibien melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Amphibien melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Bei den Moorfröschen ändern die Männchen zur Laichzeit im März und April ihr Erscheinungsbild. Sie nehmen mit zunehmender Balzaktivität eine intensive Blaufärbung an. Foto: Andreas Kronshage

- Die Knoblauchkröte ist vom Aussterben bedroht. Im Naturschutzgebiet Heiliges Meer wird sie seit 50 Jahren beobachtet. Foto: Andreas Kronshage

Aufruf Frühblüher melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Frühblüher melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Das Buschwindröschen als typischer Frühblüher hat als besonderes Speicherorgan ein Rhizom, aus dem es zu seinem frühen Blütezeitpunkt Energie zieht, wenn die Fotosyntheseleistung noch nicht ausreicht. Foto: Marie Mohr

- Das Kaukasus-Vergissmeinnicht ist nicht heimisch, aber inzwischen häufig an Waldrändern zu finden. Foto: Isabell Haubenthal

- Das wohlriechende Veilchen und viele andere Frühblüher kann man mit der App ObsIdentify bestimmen. Foto: Marie Mohr

- Das Scharbockskraut ist eine Pflanzenart aus der Familie der Hahnenfußgewächse und ist ein Geophyt, ein sogenannter Frühjahrsblüher. Foto: Marie Mohr

- Auch das Vergissmeinnicht mit seinem bekannten Namen gehört zu den ersten blühenden Pflanzen im Jahr, den Frühblühern. Foto: Marie Mohr

- Die ersten Buschwindröschen können bereits beim Blühen beobachtet und mit der App ObsIdentify beim Bioblitz 2023 gemeldet werden. Foto: Marie Mohr

Aufruf Moose melden

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für Aufruf Moose melden

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

- Das Graue Zackenmützenmoos Racomitrium canescens ist eine seltene Art, die an kargen Standorten wie etwa auf alten Kiesdächern vorkommt. Foto: Jan Ole Kriegs

- Gametophyt eines Sphagnum-Mooses. Sphagnum-Moose sind Torfmoose, die auf nährstoffarmen, sauren Habitaten leben. Sie sind von der Zerstörung ihrer Lebensräume stark betroffen. Foto: Marie Mohr

- Bäumchen Leitermoos. Foto: Anna Piasecka

- Breites Wassersackmoos. Foto: Anna Piasecka

- Breites Wassersackmoos, Frullania dilatata. Foto: Anna Piasecka

- Rotstangelmoos, Pleurozium schreberi. Foto:Marie Mohr

Bioblitz 2023 - Start

Hier finden Sie Textbausteine und textliche Vorlagen zum Start des Bioblitzes 2023.

Bitte nutzen Sie für Ihre Social-Media-Arbeit den Hashtag #bioblitz2023.

Fotos für den Bioblitz 2023

Bitte beachten Sie bei den Fotos Folgendes:

a) Sie dürfen die Fotos gerne kostenfrei nutzten.

b) Sie dürfen die Fotos jedoch nur in Zusammenhang mit dem Bioblitz 2023 und/oder der Nennung unseres Hauses verwenden. Bei einer anderweitigen Nutzung sind Sie verpflichtet, erneut beim LWL-Museum für Naturkunde die Nutzungsrechte zu klären.

c) Bitte geben Sie den Fotonachweis mit an (siehe Fotos).

Mit freundlicher Unterstützung von ...